Для служебного пользования

Для служебного пользования

М.Д. ГРЕЦОВ

«На Юго-Западном направлении. Боевые действия советских войск на Юго-Западном направлении в летне-осенней компании (июнь-ноябрь 1941 года)»

Под общей редакцией А.П. Покровского

Москва 1965

Типография Военной академии ГШ.

(Оцифровано п-ком ГШ В.В. Харитонович, окончательно подготовлено О.Ю.Козинкиным – 2018г.)

(В данной работе бывший начштаба 2-го кавкорпуса Белова в начале ВОВ в ОдВО генерал Грецов показывает, что происходило в Киевском и Одесском военных округах с 22 июня по ноябрь 41-го. От первых дней войны на Юго-Западном направлении до боевых действий под Ростовом. А также Грецов подробно показывает о том, какие возрения были в нашем Генштабе о том, как будет наступать немецкая армия в случае нападения на СССР, и как это повлияло на разработку предвоенных планов ГШ….)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Боевая деятельность войск Юго-Западного направления в летне-осенней копании 1941 года имела исключительное значение для общего хода Великой Отечественной войны. Несмотря на ряд неудач, имевших место в начале и в середине компании, войска Юго-Западного направления оказали серьезный отпор немецко-фашистким войскам и тем самым сорвали их план «молниеносного» наступления на Украине. Упорное сопротивление войск Юго-Западного и Южного фронтов в значительной мере сказалось также на срыве наступления фашистких войск на главном, московском направлении. В ходе ожесточенных сражений войска указанных фронтов нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике, а в конце летне-осенней компании они сумели нанести крупное поражение врагу в Ростовской наступательной операции.

Исследование и описание боевых действий войск Юго-Западного направления за этот период составляет важную задачу нащшей военной истории и явится целью многих научных исследований в будущем. Настоящая работа является одной из первых попыток дать краткое историческое описание событий пока без выявления окончательно сформулированных уроков данного этапа Великой Отечественой войны.

В настоящем труде переодизация боевых действий имеет хронологический порядок, однако начало и конец каждой главы приурочены к важным изменениям в ходе компании или операции, обусловившим принятие новых решений советским командованием.

Главы данной работы неодинаковы по размерам. Некоторым из них (гл. 6 и 7) отведено значительно больше места потому, что события, описываемые в них, проходили в исключительно острой динамичной обстановке, в больших масштабах и на огромной территории. Ввиду недостатка и даже от-

С. 3

сутствия соответствующих документов не все события освещены с одинаковой полнотой, а некоторые из них не нашли своего отражения в труде. Потребуется немало времени и усилий, чтобы восстановить более или менее полную и точную историческую хронику драматических дней летне-осенней кампании на Украине в 1941 году.

Недостатком исторических материалов объясняется также и весьма краткая формулировка некоторых комментариев и оценок тех или иных решений наших командующих армиями и фронтами. По этим же причинам некоторые выводы и замечания в целом носят довольно общий характер.

Совсем недавно, в процессе подготовки нашего труда к печати вышла в свет книга И.X. Баграмяна «Город-воин на Днепре», посвященная событиям оборонительных боев войск Юго-Западного фронта от начала войны до обороны Киева включительно.

Книга эта имеет большое историческое и научно-познавательное значение, так как автор ее – бывший начальник оперативного отдела Юго-Западного фронта в 1941 г. и его воспоминания имеют большое документальное значение.

Мы рекомендуем всем читателям для лучшего уяснения событий, имевших место летом и осенью 1941 г. на Украине, прочитать эту интересную книгу и весьма сожалеем, что не имели такой возможности при написании нашего труда в период 1955 –1957 г.г.

Основным источником для написания данного труда явились документы Архива Министерства обороны. Вспомогательным историческим материалом послужили трофейные документы и переводные материалы, хранившиеся в военно-историческом отделе Военно-научного управления Генерального штаба, в частности трофейные карты генерального штаба германской армии за июнь-ноябрь 1941 г., перевод рукописи дневника генерала Гальдера – начальника германского генерального штаба сухопутных сил, и другие источники.

Архивные источники по действиям немецких войск оказались вообще недостаточными, и это наложило известный отпечаток на полноту характеристик решений и планов фашистского командования. По этой же причине совершенно не освещены вопросы применения немецкой авиации. В ряде случаев те или иные решения немецко-фашистского командования приходилось восстанавливать по фактическому ходу событий, идя обратным путем: от действий к решениям.

Что касается наших архивных источников, то надо отметить, что они также недостаточно полны, особенно по действиям войск Юго-Западного фронта. Отсутствуют многие подлинные оперативные документы (шифртелеграммы) штаба Юго-Западного фронта; поэтому пришлось пользоваться кос-

С. 4

венными источниками-документами нижестоящих соединений или соседних инстанций 1). Все это наложило известный отпечаток на характер и полноту исследования.

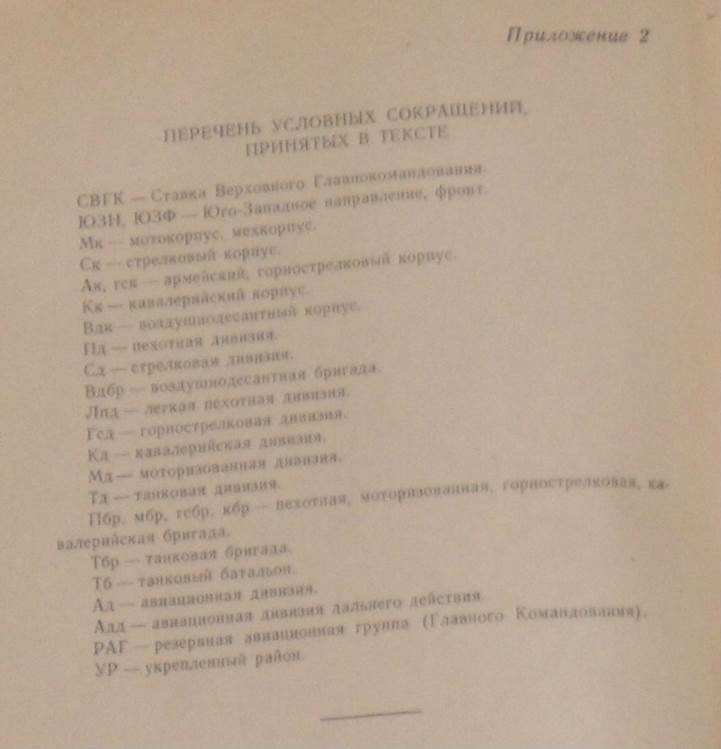

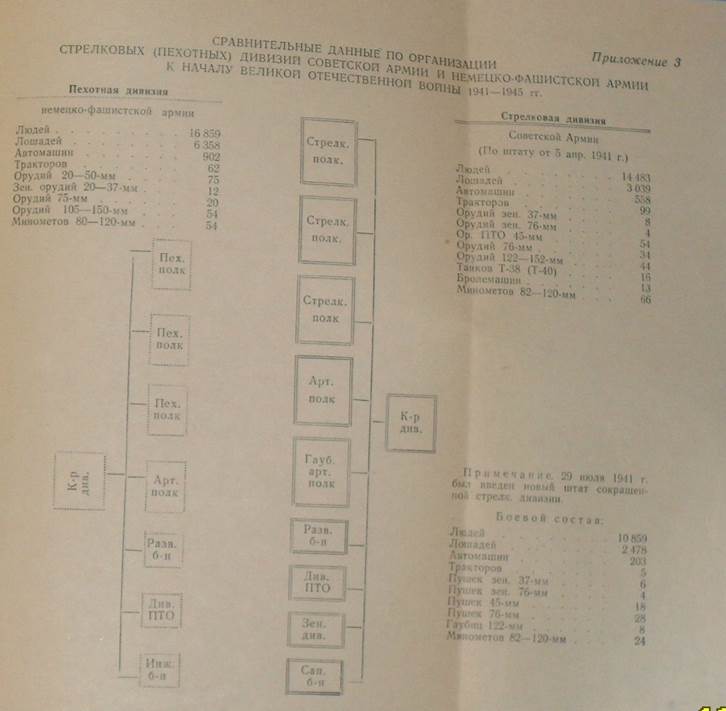

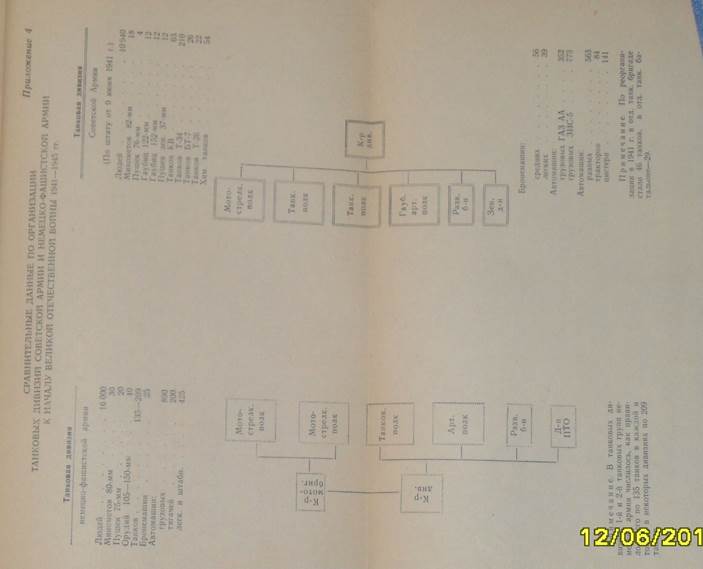

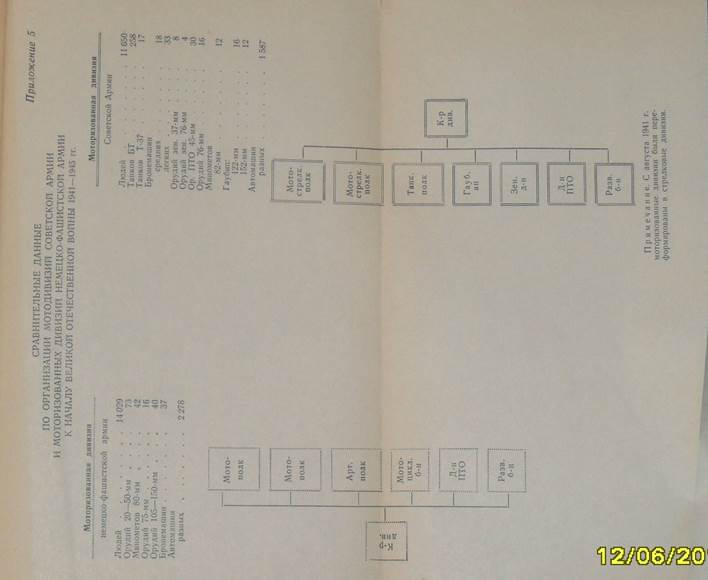

В конце труда даны в виде приложений сравнительные схемы организации и численности войск, а также состав должностных лиц – участников описанных событий.

При чтении текста рекомендуется пользоваться картами масштаба 1:200000, 1:1000000 (довоенного издания) и перечнем принятых сокращений специальных названий, который дается особым приложением. Транскрипция названий ряда населенных пунктов весьма затруднена ввиду неоднократных изменений этих названий при переиздании карт.

Что касается терминов «исключительно», «включительно», то их не приходится принимать во внимание ввиду того, что масштаб действий велик, а карты и схемы для изображения действий взяты в мелком масштабе. Необходимо также иметь в виду, что оперативное положение войск наносилось с карт крупного масштаба на схемы масштаба 1: 1 000 000, а затем на схемы масштаба 1: 2 500 000, и поэтому точность положения войск на прилагаемых схемах нельзя принимать как абсолютную.

Надо учесть также и то обстоятельство, что работа подверглась значительному сокращению в отношении схем; их дано вдвое меньше, нежели было желательно. Отсюда недостаточно полно показаны детали положения войск, динамика их действий и пр.

Труд подготовлен под редакцией генерал-полковника Покровского А.П. Автор выражает ему благодарность за помощь и большую работу по подготовке рукописи к изданию.

1) Архивные документы штаба ЮЗФ погибли вместе с имуществом

штаба в окружении в сентябре 1941 года. Архивные документы некоторых штабов армий и даже фронтов в ряде случаев оформлены небрежно и не дают возможности восстановить в достаточной степени достоверности то или иное событие.

С. 5

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА НА ЮГО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ К НАЧАЛУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Схемы 1, 2, 3, 4)

Фактор прочности тыла

Развиваясь в дружной семье социалистических республик, Советская Украина превратилась к началу 1941 г. в великую индустриально-колхозную державу. В Советском Союзе она занимала второе после РСФСР место по количеству населения и мощи народного хозяйства. Экономическое и стратегическое значение УССР в составе Советского Союза определялось прежде всего тем, что на Украине была размещена первая угольно-металлургическая база. Украина являлась также одним из важнейших районов советского машиностроения, химической промышленности и производства электрической энергии. На долю Советской Украины приходилась 1/2 часть всей промышленной продукции нашей страны. Она давала 63% железной руды, 50% каменного угля, 61% чугуна, 47% стали, 47% сельскохозяйственных машин, 25% электроэнергии.

Украина имела высокоразвитое сельское хозяйство. На ее долю приходилась 1/2 часть всех посевных площадей Советского Союза и 1/2 посевной площади Советского Союза, занятой пшеницей и техническими культурами. Поголовье крупного рогатого скота составляло 1/2 часть поголовья рогатого скота всей страны, поголовье свиней соответственно – 1/2 часть.

По количеству населения (30 млн. человек) Украина занимала второе после РСФСР место среди советских республик. Основную массу населения республики составляли украинцы (до 80%), затем русские, евреи, поляки, молдаване и другие национальности. По плотности населения она занимала второе место в СССР (в среднем больше 70 человек на 1 кв. км.).

К 1941 году на основе неуклонного подъема материального благосостояния и культурного уровня население республики увеличилось, уменьшилась смертность и заболеваемость.

Советская Украина, осуществив первую задачу культурной революций - ликвидацию неграмотности, перешла к осуществлению Всеобщего обязательного начального и семилетнего образования. Расцвела социалистическая культура украинского народа.

Украинская партийная организация – один из мощных отрядов великой Коммунистической партии Советского Союза опиралась в своей деятельности на всенародное доверие, глубокую любовь и безграничную преданность народных масс Украины делу строительства и защиты социализма. К началу войны коммунисты Украины проделали огромную работу по превращению Украины в передовую индустриально-колхозную республик; с высокоразвитой экономикой и культурой.

В первые дни войны Коммунистическая партия призвала трудящихся решительно покончить с настроениями мирного времени, с благодушием и беспечностью, решительно и беспощадно бороться с нытиками, трусами, паникерами и дезертирами. В эти дни украинский народ проявил свое непоколебимое доверие и безграничную любовь к своей партии и правительству, твердо веря в победу над немецко-фашистскими захватчиками.

С. 6

Положение войск Киевского особого и Одесского военных округов

на 21 июня 1941 г.

Советские войска Юго-Западного направления, развертываюйшеся против немецко-фашистских полчищ, имели крепкий надежный тыл, располагая мощным источником силы для борьбы с врагом, положение войск на юго-западном направлении советско-германского фронта к началу Великой Отечественной войны дислоцировались войска двух Киевского особого и Одесского военных округов

На киевско-львовском направлении, от Полесья до верховья р. Прут, располагались войска Киевского особого военного округа. В состав округа входили 5-я армия (два стрелковых и один механизированный корпус) на ковельском направлении, 6-я армия (один стрелковый и один механизированный корпус) - на львовском направлении, 26-я армия (один стрелковый и один механизированный корпус) – на дрогобычском направлении, 12-я армия (два стрелковых и один механизированный корпус) – на Станиславском и черновицком направлениях; войска, непосредственно подчиненные округу, составляли: пять стрелковых корпусов (31, 36, 37, 55, 49-й), четыре механизированных (9, 15, 19, 24-й) и один кавалерийский корпус (5-й), одиннадцать укрепленных районов.

На бессарабском направлении, от верховья р. Прут до Черноморского побережья, располагались войска Одесского

С. 7

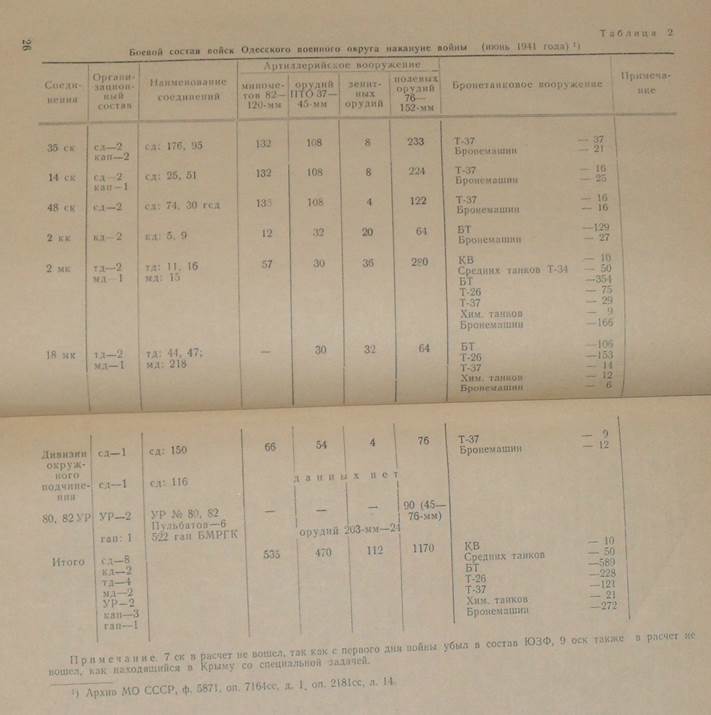

военного округа. В его состав входили: 35, 14, 48, 7-й стрелковые, 2-й кавалерийский, 2-й и 18-й механизированные корпуса, 150-я и 116-я отдельные стрелковые дивизии и два укрепленных района. 9-й отдельный стрелковый корпус (две стрелковые и одна кавалерийская дивизия), оперативно подчиненный Одесскому округу, располагался в Крыму.

7 ск, расположенный в районе Кривой Рог, находился в Резерве Верховного Главнокомандования; 9-й отд. стрелковый корпус состоял в распоряжении СВГК.

Согласно оперативным предположениям Генерального штаба, Киевский военный округ с началом войны преобразовался в Юго-Западный фронт, Одесский военный округ развертывал 9-ю армию, которая затем вместе с 18-й армией1) входила в состав Южного фронта2).

Киевский особый военный округ был преобразован в Юго-Западный фронт сразу же с началом войны. Но так как формирование 18-й армии и Южного фронта заканчивалось только на третий-четвертый день войны, 9-я армия в первые дни войны подчинялась непосредственно Ставке Главнокомандования.

Соседом войск Киевского особого военного округа справа были войска Западного особого военного округа (3, 10, 4-я армии), а соседом войск Одесского военного округа слева – Черноморский флот, охранявший морские коммуникации и побережье, с главной базой в Севастополе и базами в Одессе, Новороссийске и Батуми. В тылу Киевского и Одесского военных округов дислоцировались войска Харьковского военного округа.

16 июня ввиду угрожающей обстановки на границе вообще и на юго-западном направлении в частности Народным комиссаром обороны было приказано подтянуть стрелковые корпуса, находившиеся в глубине (во втором эшелоне), ближе к войскам эшелона прикрытия. Поэтому с 18 июня эти корпуса находились в движении к государственной границе на рубеж Луцк, Тернополь – в Киевском военном округе и в район Бельцы – в Одесском военном округе (48 ск).

В Киевском особом военном округе выдвигались вперед: 31, 36, 37, 55 и 49 ск. Механизированные корпуса второго эшелона (15, 9, 19, 24-й) оставались на месте.

В полосу Киевского особого военного округа в Резерв Главного Командования с 16 июня по железной дороге прибывали и начали частично разгружаться войска 16-й и 19-й армий3).

1) Полевое управление 18-й армии формировалось штабом Харьковского военного округа.

2) Полевое управление Южного фронта формировалось Московским военным округом.

3) С началом военных действий эти армии убыли в состав Западного фронта.

С. 8

Группировка главных сил в Киевском и Одесском военных округах по дислокации мирного времени делилась на эшелон прикрытия, располагавшийся в приграничной полосе, и эшелон главных сил, располагавшийся в известном удалении от эшелона прикрытия; для Киевского округа это удаление составляло около 250 км.

Войска эшелона прикрытия располагались по фронту, начертание которого точно соответствовало начертанию границы. Отсюда следовало, что если Львовский выступ при наступательном варианте сулил нашим войскам выгоды для охватывающих действий по флангам противника, то при оборонительном варианте (что фактически случилось) этот же выступ давал большие выгоды для охватывающих ударов противника и весьма затруднял наши действия.

Главные силы войск Одесского военного округа дислоцировались в Бессарабии (Молдавская ССР), по р. Прут, протекающей вдоль государственной границы, имеющей прямолинейное начертание. Топографические свойства местности здесь имели одинаковое тактическое значение для противостоящих войск.

В Одесском военном округе армейских управлений не было.

Армии Киевского особого военного округа, как правило, состояли из одного-двух стрелковых и одного механизированного корпуса, одной-двух авиадивизий и нескольких армейских артполков. Всего в составе Киевского особого военного округа на 21 июня насчитывалось: стрелковых дивизий – 32, танковых 16, моторизованных – 8, кавалерийских – 2, танков тяжелых и средних – 914; БТ и Т-26 – около 3000, самолетов – 2000 (см. таблицу на стр. 29). Некомплект в людях, вооружении и транспорте в некоторых стрелковых дивизиях достигал 30, а в танковых и моторизованных – до 50 процентов

В эшелоне прикрытия (5, 6, 26, 12-я армии) располагались. 15 стрелковых дивизий, 3 механизированных корпуса (танковых дивизий – 6, моторизованных дивизий – 3), всего 18 стрелковых и моторизованных и 6 танковых дивизий. Протяжение государственной границы и соответственно протяжение фронта боевых действий в границах КОВО составляло около 900 километров. Это означало, что на каждые 50 км фронта прикрытия границы или полосы предстоящих боевых действий приходилась в среднем одна стрелковая дивизия и около половины сил танковой дивизии.

В полосе прикрытия занимали позиции и сооружения войка восьми укрепленных районов и пограничные войска НКВД.

Сила их суммарно составляла около четырех стрелковых дивизий; следовательно, стрелковой дивизии эшелона прикры-

С. 9

тия, с учетом этих сил, в среднем приходилось оборонять полосу шириной около 40 км.

Силы укрепленных районов и пограничных войск в предвидении борьбы, главным образом, с танками и авиацией противника следовало считать слабой опорой для полевых войск ввиду отсутствия у них средств ПВО и ПТО, что в действительности и подтвердилось. Вместе с тем укрепленные районы и пограничные войска при правильном взаимодействии с ними могли служить некоторой поддержкой войскам прикрытия.

На правом фланге войск округа, в бассейне р. Припять, находилась Пинская военная флотилия.

Войска Одесского военного округа (без 7 ск и 9-го отдельного стрелкового корпуса) состояли из трех стрелковых, двух механизированных и одного кавалерийского корпуса, развернутых вблизи государственной границы, по р. Прут, и двух стрелковых дивизий, располагавшихся в глубине.

Всего в составе округа на 21 июня было: стрелковых дивизий – 8, танковых – 4, моторизованных – 2, кавалерийских – 2, укрепленных районов – 2. Танков тяжелых и средних – 60, танков БТ и Т-26 – около 800. Авиация насчитывала 700 самолетов. На левом фланге войск округа, в дельте Дуная, находилась Дунайская военная флотилия, входившая в состав Черноморского флота.

Протяжение границы или фронта прикрытия составляла более 400 км, следовательно, на каждую дивизию, расположенную вблизи границы, приходилось по 57 км полосы прикрытия 1).

9 оск, находившийся в Крыму с задачей противодесантной обороны, состоял из двух стрелковых дивизий и одной кавалерийской дивизии.

Всего войска Юго-Западного направления (Киевский и

Одесский округа, 9 оск) имели 16 стрелковых, 10 механизированных и 2 кавалерийских корпуса, или 45 стрелковых дивизий, 20 танковых, 10 моторизованных и пять кавалерийских.

Черноморский флот.

Черноморский флот к началу войны включал эскадру (линкор, бригаду крейсеров, две бригады подводных лодок, бригаду торпедных катеров, сторожевые корабли); дивизион канонерских лодок (Одесса);

2-ю бригаду торпедных катеров (Очаков) и прочие суда.

Авиация флота насчитывала 632 боевых и 16 учебных самолетов.

Главной базой флота был Севастополь, где находились линкор, новые крейсеры, лидер «Харьков», эсминцы типа «Б», две бригады подводных лодок и бригада торпедных катеров.

1) Учитывая силу кавкорпуса и двух погранотрядов за одну стрелковую дивизию.

С. 10

Часть кораблей базировалась на Одесскую, Николаевскую, Новороссийскую, Батумскую и Потийскую базы. В Одесской базе находились: крейсер «Коминтерн», четыре канонерские лодки, один эсминец, бригада торпедных катеров, морские охотники и вспомогательные суда1).

Группировка немецко-фашистских войск группы армий «Юг»

По «плану Барбаросса» против войск Киевского особого и Одесского военных округов развернулась группа армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Рунштедт) в составе:

а) 8-и и 17-и полевых армии и 1-й танковой группы – на львовском направлении;

б) 8-го венгерского армейского корпуса – на советско-венгерской границе;

в) 11-й немецкой, 3-й и 4-й румынских армий – на бессарабском направлении;

г) 4-го воздушного флота и румынского воздушного флота 1300 самолетов;

д) военно-морских сил Румынии на Черном море в составе, эскадренных миноносцев – 4, миноносцев – 3, вспомогательных крейсеров – 2, канонерских лодок – 4, минных заградителей – 2, подводных лодок – 1. Главная база – Констанца.

В состав вышеуказанных армий и соединений входило: пехотных дивизий – 45; танковых дивизий – 5; танковых бригад (рум.) – 1; моторизованных дивизий – 4; охранных дивизий – 3; пехотных бригад – 6; моторизованных бригад – 2, кавалерийских бригад – 4; танков – 800-850 2); самолетов – 1300.

На львовском направлении против 5, 6 и 26-й армий Киевского округа развертывались 6-я и 17-я армии в составе 25 пехотных дивизий 3) и 1-я танковая группа в составе пяти танковых и четырех моторизованных дивизий; против 12-й армии этого округа развертывался 8-й венгерский армейский корпус в составе четырех бригад.

Прочие силы в количестве 20 пехотных дивизий (немецких 7 румынских –13) и девяти румынских бригад (ибр – 5, кбр – 3, тбр – 1) развертывались на бессарабском направлении против Одесского округа (11-я немецкая, 3-я к 4-я румынские армии).

Из такого распределения сил по направлениям видно, что германское командование главной группировкой своих сил на юге считало немецкие 6-ю и 17-ю армии, 1-ю танковую группу.

1) НК ВМФ – Хроника Великой Отечественной войны, вып. 1

2) В немецкой танковой дивизии следует считать в среднем около 150 танков, в румынской танковой бригаде – 100 танков.

3) Из них три дивизии составляли резерв группы армий и Резерв Главного Командования и вспомогательной –11-ю армию с 3-й и 5-й румынскими армиями.

С. 11

При перерасчете всех соединений немецко-румынских войск (кроме танковых) и сведении всех сил к расчетной дивизии в сумме все немецко-румынские силы группы армий «Юг» надо исчислять в 63,5 дивизии.

К 20 июня немецкие войска вплотную придвинулись к границе, артиллерия заняла огневые позиции. В резерве главнокомандования сухопутных сил Германии имелось 24 немецких дивизии. Половина их по плану должна была прибыть на восточный фронт до 4 июня 1941 г. При этом в группу армий «Юг» прибывали 4 дивизии. Переброску и распределение по группам армий остальных дивизий резерва намечалось осуществить после 4 июня 1941 г. Кроме этого, в полосу группы «Юг» в разные сроки прибывали резервы из стран-сателлитов, общей численностью около 8 дивизий.

Краткая характеристика театра военных действий

Боевые действия в период июнь-август 1941 г. происходили в границах: с севера – р. Припять и далее линия Чернигов-Курск, с юга – Черноморское и Азовское побережье, с востока – линия Курск-Ростов и с запада – государственные границы с Польшей, Чехословакией, Венгрией и Румынией.

Население этой территории – граждане УССР и Молдавской ССР, руководимые партийными и советскими органами, деятельно помогали советским войскам, отдавая все свои силы на укрепление тыла родной армии. Однако в приграничной полосе, где население приняло советское гражданство только в 1939 и 1940 гг., были случаи действий антисоветских элементов, питавших немецкую агентуру, и мелких диверсионных групп, открыто выступавших в первые дни войны в целях дезорганизации нашего тыла.

Наличие на территории театра собственных ресурсов в виде нефти, бензина, продовольствия обеспечивало советским войскам надежное снабжение всем необходимым для боя и жизни при благоприятных условиях хода боевых действий и при правильной организации устройства тыла.

Коммуникации театра представляли железные и грунтовые дороги, наиболее развитые в северной половине театра на правобережье Днепра, и наиболее густая сеть железных дорог в Донбассе. Узким местом железнодорожных коммуникаций были мосты на Днепре, лимитировавшие перевозки вообще, а под угрозой воздушного нападения в особенности.

Речные преграды существенно влияли на действия войск только в южной половине театра: реки Южный Буг, Днестр, Днепр с притоками. Правые притоки реки Припять на севере (Стырь, Грынь, Случь) могли усилить оборону наших войск при отходе и задержать продвижение немецких войск. Реки

С. 12

Прут, Днестр и Южный Буг ввиду направления их течения с северо-запада на юго-восток существенного значения как рубежи для наших войск не имели. Однако такие реки, как Припять, Южный Буг, Днепр, играли важную роль для действий Дунайской и Пинской флотилий.

Рельеф местности характерен слабой пересеченностью, допускавшей свободное маневрирование транспорта и всех родов войск. Исключением являлась часть театра к северу от линии Киев, Коростень, Ковель, покрытая сплошными лесами и болотами.

Полоса местности в районе Львова, и особенно севернее Львова до параллели Дубно, также изобиловала небольшими болотистыми районами, затруднявшими использование танковых войск.

Аэродромная сеть была достаточно развита и состояла из полевых аэродромов без взлетно-посадочных полос, что в дождливую погоду весьма затрудняло использование авиации.

Долговременные укрепления с постоянными гарнизонами находились в центральной части театра, по линии Коростень, Новоград-Волынский, Любар, Могилев-Подольский и далее по р. Днестр и в районе Киева в виде большого плацдарма на берегу Днепра. Укрепления сооружены были в 30-х годах и представляли собой линию дотов, отстоявших друг от друга на 1-2 км; доты были главным образом пулеметные. На противотанковую оборону укрепленные районы рассчитаны не были. Кроме того, по линии Острог, Волочиск, Каменец-Подольский были созданы Шепетовский, Изяславский, Староконстантиновский и Проскуровокий укрепленные районы. Строительство этих районов не было закончено. Их укрепления не имели вооружения и войсками в мирное время не обслуживались.

В Одесском военном округе было приступлено к созданию двух укрепленных районов для обороны по р. Прут (УР № 86 и УР № 84) и двух укрепленных районов: на Дунае (УР №81) и для обороны Одессы (УР № 83). К 15 мая 1941 г. были сформированы кадры управлений этих укрепленных районов (12 человек), заканчивались рекогносцировки и частично были намечены места будущих долговременных сооружений по р. Прут.

Одесская военно-морская база являлась основным опорным пунктом Черноморского флота. Одесса как оборонительный район в планах прикрытия рассматривалась только при варианте нападения противника с моря, то есть с юга. Вариант организации обороны с севера не предусматривался, и поэтому вся система огня и позиций береговой артиллерии была построена с учетом действий противника с моря.

С. 13

Местность Одесского района представляет собой равнину с большим количеством на востоке и западе лиманов и заливов, вытянутых в меридиональном направлении. При значительной протяженности (от 9 до 40 км) и ширине (от 1 до 16 км) они затрудняли взаимодействие и маневр как наших войск, так и противника вдоль фронта. Использование всех лиманов, кроме Днестровского, для плавания больших судов ввиду отсутствия входов и выходов достаточной глубины исключалось.

Оперативно-стратегические замыслы

Германское командование строило свои планы основываясь на внезапности нападения на советские войска, в первую очередь на войска, расположенные вблизи границы. Стратегический замысел для группы немецких армий «Юг» был сформулирован в известном «плане Барбаросса» так:

«Используя стремительный Прорыв мощных танковых соединений из района Люблин, отрезать советские войска, находившиеся в Галиции и Западной Украине, от их коммуникаций на Днепре, захватить переправы в районе Киев и южнее его, обеспечив таким образом свободный маневр и взаимодействие войск группы «Юг» с войсками группы «Центр», действующими севернее, или же – выполнение задач на юге России» 1).

а) В соответствии с этим замыслом 1-я танковая группа получила задачу «во взаимодействии с войсками 17-й и 6-й армий прорвать фронт пограничной группировки между Рава-Русская и Ковель и, продвигаясь через Бердичев, Житомир, выйти на р. Днепр в район Киева и южнее. В дальнейшем, не теряя времени, согласно указаниям командования группы армий «Юг», продолжать наступление на правом берегу р. Днепр в юго-восточном направлении с тем, чтобы воспрепятствовать отходу за р. Днепр группировки советских войск, действующей на Западной Украине, уничтожив ее ударом в тыл».

б) 6-я армия имела задачу «во взаимодействии с частями 1-й танковой группы прорвать фронт в районе реки Буг и, прикрывая северный фланг группы армий от возможных атак со стороны Припятьских болот, по возможности, своими главными силами с максимальной быстротой следовать на Житомир вслед за войсками танковой группы». Армия должна быть готова по указанию командования группы армий «повернуть свои главные силы на югo-восток западнее р. Днепр, чтобы во взаимодействии с танковой группой воспрепятствовать отходу за Днепр вражеской группировки, действующей в Западной Украине, и уничтожить эту группировку».

1) Материалы ВИО ВНУ ГШ. Инв. № 262, стр. 3.

С. 14

в) 17-я армия имела задачу «прорвать пограничную оборону северо-западное Львов». Затем, быстро продвигаясь своим сильным левым флангом, отбросить советские войска в юго-восточном направлении и уничтожить их. «В остальном армия, используя успешное продвижение 1-й танковой группы, без промедления должна выйти в район Винница, Бердичев и, смотря по обстановке, продолжать наступление в южном или юго-восточном направлении».

г) 11-я армия должна была обеспечить прикрытие румынской территории от вторжения советских войск, имея в виду жизненно важное значение Румынии для немецкой стратегии. «В ходе наступления войск группы армий «Юг» 11-я армия должна сковать противостоящие ей вражеские силы, создавая ложное впечатление стратегического развертывания крупных сил; по мере развития дальнейшей обстановки во взаимодействии с авиацией препятствовать организованному отходу советских войск на р. Днестр путем нанесения ряда ударов по отходящим войскам противника».

д) 3-я и 4-я румынские армии имели задачу совместно с развертывающейся немецкой группировкой 11-й армии «сковать противостоящего противника, в остальном – обеспечить несение вспомогательной службы в тылу».

Из постановки задач армиям видно, что основной задачей войск главной группировки (1-я танковая группа, 6-я и 17-я армии) было окружение и уничтожение советских войск на Правобережной Украине и затем развитие наступления в глубину территории.

Задача вспомогательной группировки (11-я армия) была на первом этапе весьма осторожной. Лишь только в ходе общего наступления 11-я армия вместе с 3-й и 4-й румынскими армиями получила активную задачу по сковыванию наших сил.

В формулировках задач немецким войскам обращает на себя внимание фактор времени. Каждой армии в задаче подчеркнуто – «не теряя времени» (1-я танковая группа); «с максимальной быстротой» (6-я армия); «без промедления» (17-я армия).

Частная обстановка в полосе Киевского военного округа к исходу 21 июня 1941 г.

(Схема 2, 3, 4)

5-я армия в составе 15, 27 ск, 22 мк, УР № 9 и УР № 2, 90-го, 98-го пограничных отрядов, 509 гaп, трех зенад ПВО, 14, 62 ад к исходу 21 июня дислоцировалась 1): 15 ск (45, 21, 62 сд.) – Любомль, Ковель, Турийск; 27 ск (87, 124, 135 сд) – Владимир-Волынский, Порыцк, Тартаков, Острог; УР № 9 (два пульбата) Любомль; УР № 2 (четыре пульбата, два артдивизио-

1) Дислокация войск 5-й и других армий и соединений Киевского округа дается по справочнику орг. моб. отдела штаба КОВО. Архив МО

СССР ф. 131, оп. 9777сс, д. 16.,

С. 15

на – Владимир-Волынский; 22 мк (41 и 19 тд, 215 мд) – Любомль, Владимир-Волынский, Ровно; 14 ад – 174 самолета (И-16, И-153) – Луцк; 62 ад – 213 самолетов (СБ, СУ-2, в том числе ПЕ-2 –15) – Сарны, Обруч.

Таким образом, в первом эшелоне 5-й армии располагались 45, 62, 87, 124 сд, 41 тд, два отряда пограничников, или около пяти сд 1) и одной тд. Второй эшелон 5-й армии (135 сд – и главные силы 22 мк) могли подойти к полю сражения в лучшем случае через сутки.

Боевой состав армии показан в таблице 1.

Общая укомплектованность соединений армии личным составом составляла 65—70%; автотранспортом – от 15 до 40%, артиллерийско-минометным вооружением – до 100%; -бронетанковым вооружением – до 70—80%, конным транспортом – до 70%.

На вооружении 22 мк в основном были танки Т-26 (470 единиц), БТ (292 единицы), танкетки (26), хим. танки и бронемашины.

Состав стрелковой дивизии в среднем выражался в следующих цифрах: людей – 8-9 тысяч: лошадей – 2000; автомашин – 200-300; орудий 37-45-мм – 55-60; орудий 76-мм – 34; орудий 122-мм – 28; орудий 152-мм – 12; минометов 82-мм – 54; минометов 120-мм – 12; всего в дивизии стволов – 125-130.

В каждом стрелковом корпусе имелся артполк в составе: 24 пушек 122-мм, 48 гаубиц 152-мм и 24 зенитных пушек 76-мм.

Против войск 5-й армии на участке государственной границы от Влодава до Крыстынополь заняли исходное положение главные силы ударной группировки противника в составе 1-й танковой группы и 6-й армии (танковых дивизий – 52), моторизованных – 4, пехотных – 12).

В первом эшелоне противника к исходу 21 июня было развернуто одиннадцать пехотных и две танковые дивизии, то есть вся пехота и до половины танков.

Резервы немецко-фашистского командования (главные силы 1-й танковой группы) могли быть введены частично в бой в первый же день сражения. Авиационному удару противника (около 400 самолето-вылетов) авиация 5-й армии могла противопоставить 174 истребителя и 213 бомбардировщиков (преимущественно устаревших систем). Таким образом, противник в полосе 5-й армии создал более чем трехкратное численное превосходство на направлении своего главного удара.

Главный удар он наметил нанести на участке Устилуг, Сокаль – против 87 и 124 сд с ближайшей задачей выйти в район Луцк, Дубно.

1) Считая два укрепленных района за одну стрелковую дивизию.

2) Состав 1 т. гр.: 9, 11, 13, 14, 16 тд; мотодивизии: 16, 25, «Викингу», «Адольф Гитлер», в танковых дивизиях по штату числилось 135 танков.

С. 16

С. 17

С. 19

Если учесть, что 22 мк из района Луцк перемещался по плану прикрытия в район Ковель, то наши четыре стрелковые дивизии (45, 62, 87 и 124-я) вместе с гарнизонами укрепленных районов и пограничниками должны были принять на себя удар основной массы немецких войск. Штаб 5-й армии также из Луцка перемещался в район Ковель, удаляясь этим самым от войск, находившихся на решающем направлении.

6-я армия в составе: 6 ск, 4 мк, 3 кд, УР № 4, УР № 6, 135 пап РГК, 324 ran БМ, 4-й дивизии ПВО, 91-го пограничного отряда, 15 и 16 ад – располагалась на львовском направлении.

6 ск (41, 97, 159 сд) располагался в районе Рава-Русская, Любачув, Радымно, Немиров; 3 кд – в районе Жолкев; 4 мк (8, 32 тд, 81 мд) – Львов; УР № 4 (четыре пульбата, один артполк) – Каменка-Бугская.

УР № 6 (три пульбата) – Рава-Русская

Боевой состав армии – см. в приложении 1.

Общая укомплектованность соединений армии личным составом составляла 65-70%, автотранспортом – от 20 до 40%, артиллерийско-минометным вооружением – до 100%, бронетанковым вооружением – 90%, конным транспортом – до 60%.

Бронетанковый парк 6-й армии был укомплектован тяжелыми танками KB (101 единица), средними Т-34 (359 единиц) и легкими БТ и Т-26 (475 единиц), прочими в составе 98 единиц, а всего с бронемашинами – 1258 единиц. Если прибавить к этому бронетанковый парк 15 мк 1) КВ-3, Т-34 в количестве 93, а также 759 легких танков и бронемашин, то бронетанковое вооружение 6-й армии составит 2173 бронеединицы.

Слабым местом 6-й армии был недостаток автотранспорта, особенно в 15 мк. 212 мд этого корпуса вообще не смогла сдвинуться с места из-за отсутствия автотранспорта.

Итого три стрелковые, две танковые, одна моторизованная дивизия и два укрепленных района противостояли главным силам 17-й немецкой армии, занявшим охватывающее, положение вдоль границы на линии (иск.) Сокаль, Любачув, Радымно. В первом эшелоне против наших трех стрелковых дивизий, двух укрепленных районов и 91-го пограничного отряда противник развернул шесть пехотных дивизий (262, 24, 295, 71-ю; 1-ю горно-стрелковую дивизию; 68 пд).

Авиасоединения, приданные армии, базировались: 15-я авиадивизия (236 самолетов И-16, И-153, в том числе МИ-3 – 98, ПЕ-2 –5) – в районе Львов; 16-я авиадивизия (182 самолета И-16, СБ) – Тернополь. Всего в двух авиадивизиях находилось 418 самолетов

1) Поступивший в подчинение командующего 6-й армии с началом войны.

С. 20

Стык между 124 сд 5-й армии и 41 сд 6-й армии протяжением около 50 км прикрывался только гарнизоном УР № 4,

Между тем, согласно плану прикрытия, через 3-5 часов – силами 3 кд, выдвигавшейся из района Жолкев.

В глубине за стыком между 5-й и 6-й армиями дислоцировался 15 мк. Удаление его от стыка достигало 50-100 км, что при разбросанности сил корпуса до 80 км (по фронту) представляло значительные трудности для взаимодействия в ходе боя

По войскам 6-й армии и 15 мк, по аэродромам 15-й и 16-й авиадивизий немецко-фашистское командование предусмотрело авиационный удар в количестве 400 самолето-вылетов бомбардировщиков.

Противник, видимо, не рассчитывал на успех фронтального удара 17-й армии против нашей 6-й армии и поэтому развитее успеха против нее на львовском направлении ставил в зависимость от охватывающего маневра 1-й танковой группы. Таким образом, перед нашей 6-й армией возникала главная угроза – охват ее фланга справа.

Командующий и штаб 6-й армии не успели подготовить себе командный пункт в поле, и поэтому первые дни они вынуждены были под непрерывной бомбежкой противника руководить войсками, развернув командный пункт в центре города Львова.

По плану прикрытия 6-й армии предполагалось выдвижение 1 ск только, вперед к границе, как и в 5-й армии. Другие варианты действий исключались.

26-я армия в составе 8 ск, 8 мк, 376 ran РГК, двух зенитных дивизионов, УР № 8, части сил 92-го и 93-го пограничных отрядов, 63 ад дислоцировалась:

8 ск (99, 72 гсд, 173 сд) – в районе Перемышль, Устшики Дольне, Самбор; 8 мк (12, 34 тд, 7 мд) – Городок, Дрогобыч, Стрый, Николаев; УР № 8 (два пульбата и три пульроты) Перемышль.

Боевой и численный состав 26-й армии характеризовался тем же показателями укомплектованности соединений, что и прочих армий. Бронетанковый парк 8 мк был хорошо укомплектован новыми танками: KB – 119, Т-34 –100, легких танков и бронемашин – 983, а всего в 8 мк насчитывалось 1202 бронеединицы. Недостаток транспортных средств также остро ощущался и в соединениях 26-й армии.

63 ад дислоцировалась в районе Самбор, Стрый (101 самолета И-16, И-153).

Расположение 26-й армии было наиболее благоприятным для ведения оборонительных действий. Против двух ее дивизий и УР № 8, находившихся вблизи границы, развертывались только четыре немецкие дивизии 17-й армии. Наличие р. Сан усиливало оборону дивизий 26-й армии. По плану прикрытия

С. 21

26-я армия, так же как и другие армии, выдвигалась вперед к границе

12-я армия в составе 13 и 17 ск, 16 мк, 168 гап, 11-й бригады ПВО, пяти зенитных дивизионов, УР № 10, 12, 64, 44 ад, 94, 95, 96 и 97-го пограничных отрядов располагалась на левом фланге войск округа вблизи советско-венгерской границы 13 ск (192, 44 гсд) – в районе Самбор, Турка, Долина, Болен хов: 17 ск (58, 96, 60 гсд, 164 сд) – Коломыя, Вижница, Черновцы; Каменец-Подольский, Городенка; 16 мк (15, 39 тд, 240 мд) – Станислав, Черновицы, Каменец-Подольский; УР № 10 (три пульбата) – Каменец-Подольский; 37-й отдельный инженерный полк – Нижнев (20 км восточнее Станислав).

Людьми армия была укомплектована на 65%, вооружением – полностью. В 16 мк на вооружении было танков: Т-34 – 75, БТ –369, Т-26 – 14, всего с бронемашинами – 846. В армию входили: 64 ад (287 самолетов И-16, И-153) с аэродромами в районе Станислав, Черновцы; 44 ад (166 самолетов И-16, И-153) – Винница, Тульчин, Умань. Всего в двух авиадивизиях – 453 самолета.

12-я армия, растянутая на 500-километровом фронте, согласно плану прикрытия, должна была форсированным маршем выдвигаться вперед к границе, занимая оборону на широком фронте, захватывая дороги, перевалы и тропы в лесистых Карпатах. Против армии выдвигались венгерские части 8-го армейского корпуса. Чтобы развернуться на границе, некоторым дивизиям 12-й армии надлежало пройти пешим порядком в среднем от 50 до 100 км.

Войска, находившиеся в непосредственном подчинении командующего войсками округа, располагались в следующих районах:

а) Бронетанковые войска. 15 мк (10, 37 тд, 212 мд) – в полосе 6-й армии; 9 мк (20-, 35 тд, 131 мд) – Новоград-Волынский, Славута, Шепетовка; 24 мк (45, 49 тд, 216 мд) – Староконстантинов, Проскуров, Ярмолинцы; 19 мк (40, 43 тд, 213 мд) – Житомир, Бердичев, Винница.

Эти механизированные корпуса, за исключением 15 мк, были значительно слабее укомплектованы вооружением, чем механизированные корпуса первого эшелона. Так, в них совершенно не было танков KB и Т-34. Основное вооружение их составляли танки БТ и Т-26 и бронемашины. В 9 мк было 382 бронеединицы, в 19 мк – 471 и 24 мк – 250. Укомплектованность автотранспортом достигала всего 20-30%.

Удаление этих механизированных корпусов от государственной границы составляло от 200 до 350 км. Если учесть, что на вооружении корпусов находились устаревшие и довольно изношенные танки, то переход на это расстояние представлял большие трудности. Недостаток автомашин и тягачей резко сокращал боеспособность мехкорпусов.

С. 22

б) Стрелковые соединения с 18 июня находились на маршe и подходили в районы: 31 ск (200, 193, 195 сд) – Карпиловка, Березно, Кобылье; 36 ск (228, 140, 146 сд) – Дубровка, Лабунь, Староконстантинов; 37 ск (141, 80, 139 сд) – Ямполь, Волочиск, Янов; 55 ск (169, 130, 189 сд) – Нов. Ушица, Шпикoв, Могилев-Подольский; 49 ск – две стрелковые дивизии, 197 сд перевозились по железной дороге в район Гусятин, Ярмолинцы и 199 сд подходила в район Погребище походом.

Укомплектованность этих стрелковых корпусов личным составом и транспортом составляла около 70%, за исключением 31 ск, дивизии которого имели некомплект в людском составе до 70%, причем особенно остро ощущался некомплект в командном составе. Наименее укомплектованы были 195 и 200 сд этого корпуса. Транспортом корпус был обеспечен плохо, лошадей имелось 30% от штатной потребности. Войска имели снаряжение, не готовое к бою: ленты и диски к пулеметам не набиты, снаряды без взрывателей. Большая часть боевого имущества осталась на зимних квартирах из-за отсутствия транспорта.

в) Кавалерия: 5 кк (14 кд) располагался в районе Славута, Изяслав. 3 кд этого корпуса была включена в состав 6-й армии.

г) Артиллерия РГК: 34-й и 315-й артиллерийские дивизионы ОМ, 331 гап, 305 пап – Житомир; 245-й артиллерийский дивизион ОМ, 137 гап – Винница; 1-й дивизион бронепоездов Киев.

В составе войск округа имелось пять противотанковых бригад, состоявших из двух полков каждая, имевших на вооружении около 48 орудий калибра 76-85 мм. Бригады имели орудия, личный состав, но не имели транспорта (за исключением 5-й противотанковой бригады).

Расположение противотанковых бригад: 1-я – Луцк (5-я армия); 2-я – Скалат (резерв округа); 3-я – Станислав (12-я армия); 4-я – Проскуров (резерв округа); 5-я – Новоград-Волынский (резерв округа).

д) Воздушнодесантные войска: 1 вдк (1, 204, 211-я бригады – Овруч, Житомир, Борисполь.

е) Химвойска: 27-й отдельный батальон ПХО и 46-й отдельный дегазационный батальон – Лугины (20 км северо-запа тнее Коростень); 29-й отдельный батальон ПХО и 31-й отдельный дегазационный батальон – Смела.

ж) Авиасоединения, состоящие в подчинении округа: 17 ад (218 самолетов СБ, И-153, том числе ПЕ-2 – 34) – на аэродромах Изяслав, Староконстантинов, Ярмолинцы; 18 ад (119 самолетов ДВ-ЗФ) – Житомир; 19 ад (142 самолета СБ, ЯК-2, в том числе ПЕ-2 –10) – Бердичев, Белая Церковь; 36 ад (112 самолетов И-16, И-153) – Киев; 315 pan – Жито-

С. 23

мир; 316 paп – Проскуров; в разведывательных полках – 53 самолета (СБ, ЯК- 2).

з) Войска ПВО: 4-я дивизия ПВО (два полка и два дивизиона) – Львов; дивизионный район ПВО (три дивизиона) – Стрый, Перемышль, Комарно; 11-я бригада ПВО (два полка и один дивизион) – Дрогобыч; Житомирский бригадный район ПВО (два дивизиона) – Овруч, Коростень, Житомир, Казатин; Винницкий бригадный район ПВО (один дивизион) – Жмеринка; Ровенский бригадный район ПВО (четыре дивизиона – Ковель, Луцк, Здолбунов; Тернопольский бригадный район ПВО (один полк, пять дивизионов) – Тернополь, Шепетовка; Станиславский бригадный район ПВО (три дивизиона) – Станислав, Коломыя, Черновцы; 3-я дивизия ПВО (два полка, два дивизиона) – Киев.

и) Укрепленные районы: УР № 5 (Коростенский) в составе трех пулеметных батальонов; УР № 7 (Новоград-Волынский) в составе одного пулеметного батальона и десяти взводов капонирной артиллерии; УР № 3 (Летичевский) в составе одного пулеметного батальона, шести взводов капонирной артиллерии; штаб – Жмеринка; УР № 10 (Каменец-Подольск) в составе трех пулеметных батальонов; УР № 12 (Могилев-Подольский) в составе двух пулеметных батальонов и двенадцати взводов капонирной артиллерии.

Укрепленные районы № 1 (Киевский), № 11 (Черновицкий), Шепетовский, Изяславский, Проскуровский, Староконстантиновский, Остропольский имели только кадры начальствующего состава и, как показал ход событий, не успели (за исключением Киевского) отмобилизоваться и изготовиться 1).

Таким образом; на путях движения главной группировки немецких войск только четыре укрепленных района (Коростенский, Новоград-Волынский, Летичевский и Киевский) успевали изготовиться. Но ввиду наличия между ними больших промежутков, не занятых войсками, сила сопротивления их значительно сокращалась.

к) Инженерные войска: 45-й инженерный полк и 1-й отдельный понтонно-мостовой полк-Киев.

л) Войска связи: 6-й полк связи – Тернополь, в готовности к развертыванию узла связи штаба Юго-Западного фронта; 394-й радиодивизион – Львов; 561-й радиодивизион – Галич (20 км севернее Станислава). Кроме того, в Киеве оставался окружной узел связи, радиоузел и 153-я радиостанция особого назначения.

м) Пинская флотилия, взаимодействуя с войсками Киевского и Западного округов, имела: дивизион мониторов (6 единиц); дивизион канонерских лодок (6 единиц); дивизион бро-

1) Данных о количестве сооружений этих укрепленных районов в архивных источниках найти не удалось.

С. 24

некатеров (14 единиц), 109-й зенитный артиллерийский дивизион, 6-ю авиаэскадрилью. Базирование – Пинск, Киев.

Частная обстановка в полосе Одесского военного округа к исходу 21 июня 1941 г.

Войска Одесского военного округа к исходу 21 июня располагались по квартирам и частично в лагерях поблизости от пунктов постоянной дислокации. Ряд соединений (95 сд, 9 кд, 25 сд и 51 сд) располагался в непосредственной близости от государственной границы.

35 ск (176 сд, 95 сд) в районе: 176 сд – Единцы, Фундуры, Бельин; 95 сд – Петрешты, Унгены, Лопушна, Кишинев;

2 кк: 9 кд – в районе Леово, Зернешти, Комрат; 5 кд – Лейчгин Березина (50 км восточнее Комрат);

14 ск (25, 51 сд) – Кагул, Рени, Измаил, Килия, Татарбунары, Болград;

150 сд – Одесса, 116 сд – Николаев;

48 ск (74 сд, 30 гсд) закончил сосредоточение в районе Бельцы, Флорешты, Рыбница;

7 ск (147, 196, 206 сд) – Кривой Рог, Запорожье, Днепропетровск в резерве СВГК.

2 мк главными силами (15 мд, 11 тд) располагался в районе Оргеев Кишинев; 16 тд – Котовск. Корпус имел 693 бронеединицы из них: KB – 10, Т-34 – 50, БТ и Т-26 – 429, Т-37 и хим. танком – 3, бронемашин – 166;

18 ск (44, 47 тд, 218 мд) – в районе Бородино, Сарата, Александрова; корпус имел легких танков – 259 1), бронемашин 6.

УР № 80 – штаб Кодыма, подразделения - в районах укреплении по р. Днестр на участке Сороки, Цыбулевка, 82 УР – штаб Тирасполь, подразделения – в районах укреплений по реке Днепр на участке Цыбулевка, устье реки Днестр. В обоих укрепленных районах имелось 90 орудий и 6 пулеметных батальонов (464 пулеметных и артиллерийских дота)

Войска ПВО: Кишиневская бригада, 15-я Одесская бригада, Первомайская бригада располагались соответственно в городах Кишиневе, Одессе, Первомайске.

Дунайская флотилия в составе дивизиона мониторов (5 единиц), дивизиона бронекатеров (22 единицы), дивизиона катеров-тральщпкии (5 единиц), 46-го зенитного артиллерийского дивизиона, 96-й истребительной эскадрильи – Килия.

ВВС округа располагались: 20 ад – Тирасполь; 21 ад – Одесса, 45 ад – Раздельная.

Общее состояние войск Одесского округа характеризовалось теми же недочетами в отношении укомплектованности, что и войск Киевского округа (см. таблицу 2).

1) Более половины танков 18 ск считались учебными и технически малопригодными

С.25

С.27

Войскам Одесского военного округа противостояли следующие соединения немецко-фашистских войск.

Против 35 ск на фронте Липканы, Унгены, (иск). Леово – две румынские кавалерийские бригады (5-я и 6-я), семь пехотных дивизий (6, 8, 14 и 15-я румынские, 76, 198 и 170-я немецкие) в первом эшелоне и три пехотные дивизии (22-я немецкая, 13-я и 35-я румынские) во втором эшелоне. Кроме того, фронтом на север против 12-й армии Киевского особого военного округа развернулись две пехотные дивизии (7-я румынская и 239-я немецкая) и четыре румынские бригады. (8-я кавалерийская, 1, 2 и 4-я горнострелковые).

Для двух дивизий 35 ск, растянутых более чем на 200-километровом фронте, соотношение сил было явно невыгодным, поэтому положение 35 ск вызывало большие опасения у командования Одесского округа вообще, и особенно положение на стыке 176 и 95 сд, в районе Петрешты, Унгены, который оказался, слабо прикрытым.

Против 9 кд, а затем и главных сил 2 кк на участке Леово, Зернешти была развернута в первой линии одна румынская дивизия (гв. пд) и в резерве одна немецкая пехотная дивизия (50-я). Река Прут усиливала оборону кавалерийского корпуса.

Против 14 ск на труднодоступном для форсирования участке реки Прут и на реке Дунай создалась группировка из пяти румынских пехотных дивизий (5, 21, 1 погр., 10 и 9-я), подразделений морской пехоты и трех бригад.

В дельте Дуная румынское командование располагало значительными силами речной флотилии: мониторов – 7; плавучих 152-мм батарей – 3 и большое количество катеров 1).

В целом положение войск Одесского округа характеризовалось сравнительно благоприятным для нас соотношением сил в центре и на левом фланге и неблагоприятным на правом фланге, на могилев-подольском и ясско-кишиневском направлениях.

Боевой и численный состав войск Киевского и Одесского военных округов характеризовался недостатком людей, новых типов танков, самолетов и автотранспорта. Это обстоятельство являлось огромным минусом в боевой готовности войск. Недостаток людей приводил к тому, что большая часть боевой техники оказывалась неосвоенной «лишней». Недостаток транспорта лишал войска возможности быстро маневрировать в бою, а в работе тыла создавал временами исключительно тяжелое положение.

Такие важные организмы, как разведывательные батальоны, дивизионы ПТО и другие, зачастую оказывались совсем неукомплектованными и небоеспособными. Некоторые танковые и моторизованные дивизии только в мае получили новые

1) См.: Хроника Дунайской флотилии. Воениздат, 1945.

С.28

танки KB и Т-34, которые экипажами не были как следует освоены. Штатный численный состав нашей стрелковой дивизии был всего на 15% ниже состава немецкой пехотной дивизии, но ввиду некомплекта состав нашей дивизии был на 1/3 меньше немецкой (см. приложения 3, 4, 5).

Качество наших танков KB и Т-34 было значительно выше качества немецких танков, однако в Киевском военном округе из четырех механизированных корпусов (22, 15, 4 и 8 мк), расположенных вблизи направления главного удара немцев, только три механизированных корпуса (4, 15, 8) имели танки KB и Т-34 (KB – 283 и Т-34 – 552); всего же эти четыре корпуса, исключая химические танки и танкетки, имели свыше 3000 танков. Сравнительные данные тактико-технических свойств наших танков и танков противника приведены в нижеследующей таблице.

Типы танков Вооружение Броня (мм) С (км/ч)

пулеметы орудия лоб бортов. по шоссе по проселку

Советские

Легкие Т-26 2 1 (45-мм) 15 15 18 15

Легкие БТ-7 2 1 (45 мм) 20 13 32 26

Средние Т-34 2 1 (76 мм) 45 45 30 25

Тяжелые KB 3 1 (76 мм) 75+25 75 24 16

Немецко-фашистские

Легкие Т-2-Б 1 1 (20 мм) 15 15 30 25

Средние Т-3 2 1 (37 мм) 30 30 35 25

Средние Т-4 2 1 (75 мм) 40 20 30 25

В пяти немецких танковых дивизиях и в румынской танковой бригаде имелось всего 850 танков. Однако на стороне немцев было преимущество, заключавшееся в том, что они

С.29

использовали танки компактно при наличии инициативы в своих руках.

Кроме того, подавляющее превосходство в пехоте и артиллерии на главном направлении, наличие в пехотных дивизиях большого количества противотанковых орудий давали возможность немецко-фашистскому командованию усиливать удар своих танковых дивизий, наращивая его силы в ходе развития боя.

Наши моторизованные дивизии в результате отсутствия транспорта оказались в крайне затруднительном положении. Если обычные стрелковые дивизии имели лошадей, то моторизованные и этого не имели.

И, наконец, важнейший вопрос из области соотношений сил – это преимущество немецких войск в боевом опыте.

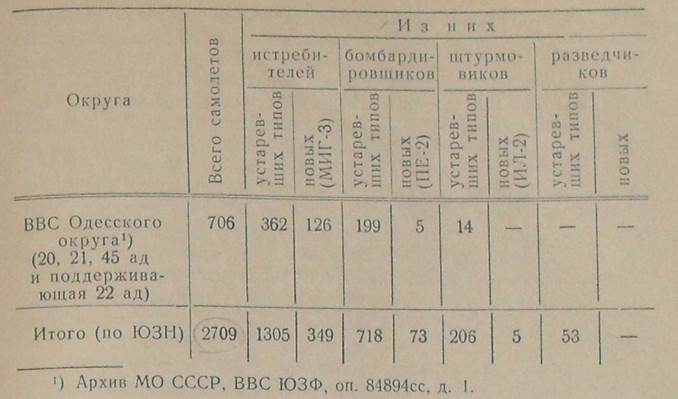

Военно-воздушные силы

Численный состав авиации Киевского и Одесского военных округов, вместе взятых, не уступал составу немецкой авиации. Но преимущество в новой технике (главным образом в бомбардировщиках) плюс фактор внезапности удара давали воздушным силам противника значительный перевес. Наши авиационные соединения находились в стадии перевооружения новой техникой.

Более половины авиасоединений были постоянно приданы армиям. Предполагалось, что штабы общевойсковых армий лучше организуют взаимодействие авиации с наземными войсками и отсюда использование ее будет более эффективным, нежели во фронтовом масштабе. Такое децентрализованное управление авиацией имело плюсы и минусы, но в данных условиях оно имело больше минусов, о чем мы скажем в дальнейшем.

Численный и качественный состав ВВС округов к началу войны характеризовался данными, показанными в нижеследующей таблице.

Состав ВВС Киевского и Одесского военных округов

'

1) Архив МО СССР, ф.229,оп 3814 сс, д. 83

С.30

1) Архив МО СССР, ВВС ЮЗФ, оп. 84894сс, д. 1.

Партийные и комсомольские организации

Стрелковые войска и войска родов войск обоих округов характеризовались наличием развитой сети партийных и комсомольских организаций. В каждой дивизии было около 5-10% членов и кандидатов КПСС и 15-20% комсомольцев. Подавляющее большинство начальствующего состава были коммунистами. В каждой роте и батарее среди рядового состава было в среднем 1-2 коммуниста и 5-8 комсомольцев.

Партийно-политические органы в частях и соединениях были укомплектованы полностью. Основными задачами партийно-политической работы были вопросы поддержания высокой дисциплины и резкого улучшения качества боевой подготовки.

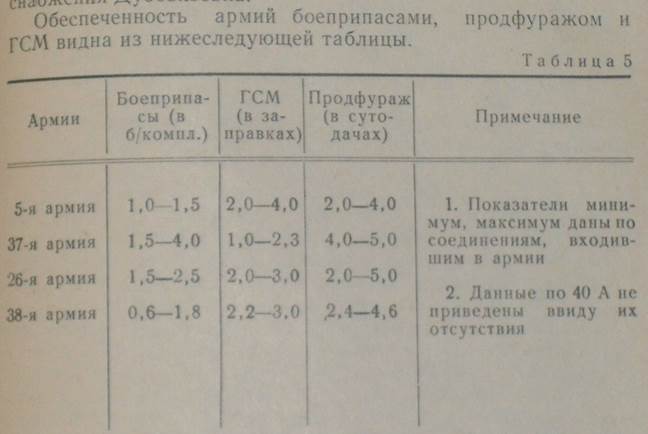

Устройство тыла

Базирование войск Киевского и Одесского военных округов как в условиях мирного времени, так и в условиях первых дней войны строилось на системе окружных стационарных складов и баз, имевших неснижаемые запасы продовольствия и фуража в количество 10-15 сутодач продовольствия, 2,5 боекомплекта боеприпасов, 3 заправок ГСМ.

С началом военных действий развертывалась сеть станций снабжения, а также железнодорожных и грунтовых участков военных сообщений.

Особенность системы базирования Киевского округа заключалась в том, что большинство складов было приближено к государственной границе и размещалось на линии Ковель, Ровно, Тернополь, Коломыя. При благоприятном для нас ходе военных действий такое размещение было бы выгодным, но

1) Архив МО СССР, ф. 131, оп. 8664сс, д. 5.

С.31

в обстановке, создавшейся в начале войны, получилось наоборот. На некоторых направлениях склады оказались в зоне боевых действий на второй день войны. Вторая линия складов Киевского округа размещалась в глубине полосы действий по железнодорожной рокаде: Овруч, Коростень, Житомир, Бердичев, Винница, Жмеринка. Наличие этой рокады и складов на ней создавало возможность обеспечения войск на случай неблагоприятного исхода приграничного сражения. Но так как удаление второй линии размещения баз от основной составляло около 150-200 км, то при недостатке автотранспорта в войсковом обозе и при сравнительно медленной работе конного транспорта снабжение войск в этих условиях представляло большие трудности. Основную роль при этом играли железнодорожные перевозки способом летучек и перевозки с помощью ограниченного количества окружного, автотранспорта.

С началом войны базирование армий Киевского округа осуществлялось через следующие станции снабжения, открывающиеся с 24 июня: 5-я армия – Ковель, Луцк; 6-я армия – Львов, Городок; 26-я армия – Самбор; 12-я армия – Станислав, Черновицы.

В тыловых районах армий размещались следующие тыловые учреждения1): а) 5-я армия: артскладов – 1, продскладов – 2, АБТ складов – 1, авторемонтных баз – 1, складов ГСМ – 4, химскладов – 1, госпиталей – 3; б) 6-я армия: артскладов – 1, продскладов – 2, АБТ складов – 1, авторемонтных баз –1, складов ГСМ – 4, госпиталей – 2, ветлазаретов – 1; в) 26-я армия: артскладов – 1, продскладов – 2, АБТ складов –1, авторемонтных баз – 1, складов ГСМ –1, госпиталей – 1; г) 12-я армия: артскладов – 1, продскладов – 2, химскладов – 1, АБТ мастерские – Станислав и Черновицы; д) войска окружного подчинения – остальные склады и учреждения (см. схему 3).

Для подвоза и эвакуации по грунтовым дорогам округ имел: 8-ю автотранспортную бригаду (2-й и 3-й полки), имевшую 1127 автомашин и располагавшуюся в районе Киев, Винница; 35-й автотракторный полк (1075 автомашин) – Новоград-Волынский. Всего 2202 автомашины. Станции снабжения, районы размещения тыловых учреждений прикрывались войсками ПВО.

Состояние тыла в войсковом звене характеризовалось следующими показателями:

а) боеприпасов в войсках содержалось в пределах двух боекомплектов по основным артиллерийским калибрам;

б) продовольственные запасы – в пределах четырех суточных дач;

1) Здесь показаны только основные учреждения.

С.32

в) ГСМ всех видов, за исключением подвозимого по железной дороге дизельного топлива было достаточно (5-10 заправок).

г) тыловые учреждения соединений людьми и транспортом были укомплектованы только на 40-50% Окончательная готовность их определялась мобилизационным планом на 2- 4 день мобилизации. Самым слабым местом был недостаток автотранспортных средств в войсках. Автомашины из народного Хозяйства не успевали прибывать в войска по мобилизации. В стрелковых соединениях главную роль в подвозе и эвакуации выполнял конный транспорт, которого не хватало везде 30-40% до штатной потребности.

Организация санитарной эвакуации до открытия станций эвакуации на ближайшие 2-3 дня предусматривала обслуживание раненых и больных в ближайших гарнизонных госпиталях и гражданских больницах, затем, с развертыванием санитарных тыловых учреждений, – по железнодорожным путям военно-санитарными поездами и летучками и по грунтовым путям – на порожняке авто- и конного транспорта.

Надо заметить, что госпитальная база Киевского военного округа и особенно санитарно-транспортные средства, не была рассчитан на работу в условиях больших потерь, поэтому нужды эвакуации оказались полностью не обеспечены.

План устройства тыла ОдВО (9-й армии) предусматривал базирование войск в первые дни войны непосредственно на стационарных склады, дислоцированные в районах расположения Корпусов (см схему 3). В округе имелись: артсклады – в Рыбнице на ст. Бессарабская и ст. Кулевча; продсклады – в Бельцах Бендерах; склады ГСМ – в Котовске, Кишиневе, Бессаряб и, Раздельной, Болграде, Одессе. Госпитали были развернуты в Бельцах, Кишиневе и Болграде.

Обеспеченность и укомплектованность тыловых учреждений в Одесском округе были на уровне укомплектованности тыле учреждений Киевского округа.

К вопросу о планах прикрытия

(Схема 4)

На случай развертывания военных действий как в штабе КОВО, так и в штабе ОдВО были разработаны соответствующие оперативные планы и Планы прикрытия 1).

Планы прикрытия в округах весной 1941 г. уточнялись дважды – в феврале и апреле. Переработка планов вызывалась изменением состава войск Киевского и Одесского округов в связи с прибытием в них ряда новых соединений из других округов.

Характерная черта планов прикрытия состояла в том, что они исходили из такого варианта начала войны и обстановки, когда противник не мешает советским войскам отмобилизо-

1) Разбор оперативных планов здесь не предусматривается.

С.33

ваться, развернуться и изготовиться для боевых действий. В соответствии с такой предпосылкой войска КОВО и ОдВО делились на два эшелона: первый эшелон – войска, расположенные вблизи границы и составляющие эшелон прикрытия, и второй эшелон – войска, расположенные в глубине. Эшелон прикрытия КОВО состоял из четырех армий (5, 6,26, 12-й) с соответствующими средствами усиления и поддержки пяти авиационных дивизий 1).

По плану округа армии должны были занять следующие районы прикрытия:

5-я армия – район № 1 с передним краем по линии государственной границы от Влодавы до Крыстынополя; протяжение фронта прикрытия – 150 км.

6-я армия – район № 2 с передним краем по государственной границе от Крыстынополя до Радымно; протяжение фронта прикрытия 140 км.

26-я армия – район № 3 с передним краем по государственной границе от Радымно до Творыльне; протяжение фронта- 130 км.

12-я армия – район № 4 с передним краем по государственной границе от Творыльне до Могилев-Подольский; протяжение фронта – около 500 км.

Общая конфигурация фронта прикрытия Киевского округа напоминала дугу с вершиной (26-я и 6-я армии) в Перемышле, с откинутыми назад концами (5-я и 12-я армии).

Немецко-фашистское командование избрало главным направлением для своих действий люблинско-ровненско-киевское направление, то есть полосу 5-й армии, и направлением для вспомогательного удара стык между КОВО и ОдВО, то есть могилев-подольско-винницкое направление. Причем на главном направлении немцам удалось создать подавляющее превосходство в силах. При этом центральная группировка нашего эшелона прикрытия (6-я и 26-я армии), находившаяся под угрозой охвата немецкими войсками с севера, а затем и с юга, должна была искать взаимодействия с 5-й армией и начать сражение при наличии некоторого разрыва фронта в последней.

Армейские планы прикрытия разрабатывались по одной схеме. Район прикрытия делился на участки, нарезаемые для корпусов, и подучастки – для дивизий. Предполагалось, что основу обороны составят стрелковые корпуса, занимавшие своими дивизиями полосы (подучастки) с передним краем по границе. Полосы эти готовились в инженерном отношении и по сигналу о мобилизации должны были быть заняты войсками укрепленных районов. Механизированные корпуса в каждой армии предназначались в качестве либо армейского

1) Архив МО СССР, ф. 131, on. 8664CC, д. 16.

С.34

резерва, либо второго эшелона; им надлежало по тревоге выйти в соответствующие районы в готовности к нанесению контрударов.

Характерной чертой всех армейских планов прикрытия КОВО было отсутствие в них достаточно полной оценки возможных действий противника, и в особенности вариантов внезапных действий противника, превосходящего по силам. Исключение в этом отношении составляют планы прикрытия, разработанные штабом Одесского округа и штабом 6-й армии, о чем мы скажем ниже. Известно, что ряд командиров приграничных соединений, общаясь со штабами погранотрядов, знали за несколько дней до начала войны об угрожающем положении на границе. В ряде случаев агентурная разведка пограничников прямо указывала не только на прибытие и развертывание вблизи границы массы вражеских войск, но и на прямую подготовку территории к началу боевых действий (занятие огневых позиций артиллерией, выселение из приграничной зоны жителей и т. п.). В таких соединениях, как 2 кк ОдВО, 8 мк, 41 сд КОВО, войска частично были приведены в боевую готовность заблаговременно, и внезапность нападения поэтому была сведена к нулю. Боевая подготовка командиров соединений (учения, игры на картах, летучки и пр.) чаще проводилась на картах территории противника что в случае наступательного варианта начального этапа войны целиком оправдало бы себя. Оборонительные же варианты ведения боевых действий на своей территории не отрабатывались.

План прикрытия являлся в сущности планом обороны, и, следовательно, все в этом плане должно было быть подчинено идее такого построения боевого порядка, которое давало бы возможность быстро и удобно развернуться на подготовленных заранее позициях, чтобы использовать в первую очередь, мощь своего огня и выгодные условия местности. И если боевой порядок обороны силен прежде всего своей глубиной, эшелонированием, то стремление командующего 5-й армией построить все дивизии в один эшелон на 140-километровом фронте показывает, что этому основному требованию план прикрытия 5-й армии не отвечал1).

О взаимодействии с пограничными войсками в плане прикрытия сказано только то, что с началом мобилизации пограничные войска входят в подчинение соответствующих соединений. Такие важные вопросы взаимодействия, как разрушение мостов на реках Западный Буг, Прут и на других реках вблизи границы, оказались забытыми. В ряде пунктов нем-

1) Особенность плана прикрытия 5-й армии состояла в том, что основной задачей 22-го механизированного корпуса было выдвижение через Ковель на Брест для наступления во взаимодействии с 4-й армией Западного округа.

С. 35

цам удалось захватить мосты целыми. Что же касается минирования бродов, об этом вообще вопрос не ставился.

Взаимодействие с войсками укрепленных районов строилось на благоприятном варианте спокойного беспрепятственного выдвижения стрелковых дивизий в полосу укреплений. Возможность изоляции укрепленных районов от полевых войск исключалась.

План прикрытия 6-й армии 1) в части оценки противника определял, что в полосе армии возможно «вероятное действие главных сил двух армий» противника с направлениями: Белз, Золочев, то есть против правого фланга 6-й армии, и Перемышль, Львов против левого фланга 6-й армии. Оценка возможности удара противника именно на стыке 6-й и 5-й армий отсутствовала.

Важно отметить, что в плане прикрытия ОдВО в отличие от плана КОВО относительно оценки силы и характера действий противника было ясно сформулировано, что главный удар противник будет наносить на яссы-бельцском и каменец-подольском направлениях «для того, чтобы в дальнейшем развивать свои действия в северном или северо-восточном направлении по тылам войск Киевского округа». Казалось бы, что такая правильная оценка вероятных действий противника вызовет соответствующую группировку сил прикрытия, то есть на правом фланге 9-й армии, на направлении Яссы, Бельцы, будет обеспечено решительное сосредоточение усилий обороны. Однако как дислокация мирного времени, так и план прикрытия допускали равномерное (кордонное) распределение усилий обороны по переднему краю главной полосы. Включение в мае в состав войск округа 48 ск значительно улучшало положение на направлении Бельцы-Могилев-Подольский. Маневр войск прикрытия после объявления тревоги, как это мыслилось по плану, состоял в быстрейшем выдвижении войск вперед к границе, на р. Прут, для занятия обороны. Выдвигались вперед в междуречье рек Прут и Днестр фактически все силы округа.

Условия вступления наших войск в приграничное сражение

В целом планы прикрытия Киевского и Одесского округов не отвечали условиям неблагоприятной для нас обстановки, в которой развернулось приграничное сражение в июне 1941 г.

Приграничное сражение в полосе Юго-Западного направления для наших войск началось наших войск в обстановке неясности в отношении силы, состава и, главное, намерений противника.

Если в первой мировой войне 1914-1918 гг. приграничное сражение характеризовалось общей предварительной готовностью противостоящих противников, то в 1941 г., на наших западных границах этого не было. На стороне вра-

1) Архив МО СССР, ф. 229, оп. 9776сс, д. 27.

С.36

га была оперативная и тактическая внезапность, полная готовность войск для боя. На нашей стороне – неготовность со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В Первой мировой войне участники приграничных сражений от командира до младшего офицера знали незадолго до вступления в бой хотя бы в общих чертах содержание своей задачи, были относительно осведомлены о своих соседях и даже в ряде случаев представляли себе содержание тактического маневра, который предстояло выполнить подчиненным им войскам. Так, например, русские или французские дивизии, двигавшиеся в походных колоннах в августе 1914 г. навстречу немецким дивизиям, знали, что им предстоит встречный бой против неприятеля, имеющего одинаковую с ними технику. В соответствии с этим войска строили походные порядки, выдвигали в голову артиллерию и т. д. К утру 22 июня 1941 г. эта ориентировка была только у врага, у нас ее не было. Все расчеты строились ко дню «М», а не ко дню «Д». Отсюда первостепенное внимание отводилось мобготовности, а не боеготовности.

Ориентировка наших офицеров в отношении характера предстоящего боя исходила из общей задачи плана прикрытия «прикрыть государственную границу». Сущность вытекающего из этой задачи тактического маневра сводилась к тому, что надо было быстро собраться и двигаться как можно скорее вперед, к границе, не имея данных ни о противнике, ни о своем походном порядке. Предполагалось, что «там, на границе» будет дано время, чтобы окончательно приготовиться к бою.

В округах проводилась воспитательная работа среди всех звеньев начсостава по поднятию боевого духа офицеров и генералов в отношении предстоящего столкновения с врагом, но работа эта нередко носила общий, отвлеченный характер 1).

В итоге обстановка приграничного сражения характеризовалась для наших войск отсутствием достаточных данных о противнике, представляла собой встречное столкновение, протекавшее в более трудных условиях, чем в начале 1-й мировой войны 1914 г.

В заключение характеристики условий вступления наших войск в войну остановимся еще на одном вопросе – на взглядах на оборону, господствовавших к началу войны в нашей армии. Вопрос этот имеет значение для уяснения общей теоретической ориентировки наших командиров.

Отчасти сущность этих взглядов была сформулирована в материалах, докладах и выступлениях на военном совеща-

1) За последние месяцы перед войной немало говорилось в нашей печати о тревожном международном положении, однако мирные настроения царили в офицерской среде.

С.37

нии при НКО 31 декабря 1940 г. Вот как характеризовалась сущность обороны в установках этого совещания.

«Главным врагом современной обороны, опирающейся на серьезные укрепленные пункты, является артиллерия..

Вторым врагом является танк с хорошей броней, применяемый в массовом масштабе...

Третьим врагом современной обороны оказался самолет ближнего действия. (Курсив мой. – М. Г.).

Какие требования должны быть заложены в основу организации обороны?...

а) Оборона должна быть прежде всего противоартиллерийской.

б) Оборона должна быть, во-вторых, противотанковой.

в) Оборона должна быть многоэшелонной, многополосной, глубокой с нарастающим в глубине сопротивлением...»1).

Ориентация нашей военной мысли на такое понимание обороны исходила из уроков войны с белофиннами на Карельском перешейке в 1939 г. и для условий позиционной обороны была правильной. Но в условиях июня 1941 г., когда началась ярко выраженная маневренная война, эта установка означала недооценку новой ведущей роли танков, взаимодействующих с авиацией и пехотой, на чем собственно немцы строили свой успех на Западе в 1939-40 гг. и против войск Киевского округа в июне 1941 г.2). Впрочем, на занятиях, учениях и даже на маневрах немало говорилось, что танки и авиация являются опасным врагом в предстоящем бою, но твердых указаний о первоочередной борьбе с ними не давалось.

Не забудем также, что на стороне немцев был опыт ведения боев с применением массы новой современной техники в 1939-1940 гг., а у нас этого опыта не было.

Техника радиосвязи была освоена слабо. Привычка к длинным многословным донесениям и приказам, отпечатанным на машинке, характерная для штабной службы мирного времени, в первые дни боев тяжелым грузом давила на организацию управления в больших и малых штабах. Приказов обычно поступало много, но с запозданием.

Особенно слабо была поставлена разведка в звене полк-армия. Средств войсковой разведки практически не было, сведения о противнике добывались главным образом боем, поэтому они, как правило, запаздывали. Разведка на флангах соединений не велась. Но так как поводов для беспокойства о возможных боевых действиях противника в первые дни при-

1) Материалы Совещания Воениздат, 1941, стр. 13-14

2) Полевой устав 1936 г. в области противотанковой борьбы правильно ориентировал командный состав, и тенденции к некоторой компрометации этого устава в связи с вышедшими накануне войны новыми проектами уставов ПУ – 39, ПУ – 40 и т. д. не способствовали укреплению тактических взглядов.

С. 38

граничною сражения было много (например, ложные донесения о бесчисленных парашютных десантах противника), то обычно реакция на эти донесения выражалась в том, что посылались танковые батальоны, отряды и даже целые полки в места мнимых высадок десантов.

Что касается тактики наступательных действий вероятного противника, то характеристика ее по материалам того же Совещания ограничивалась рассмотрением двух вариантов прорыва. Схема выполнения первого варианта прорыва преподносилась в таком виде. Вначале, после сильной артиллерийской и авиационной подготовки, пехота противника прорывает фронт обороны, а затем (на второй - третий день) вступал в действие эшелон развития прорыва (подвижные группы), состоящий из танков, пехоты, артиллерии и т. д., который и будет развивать прорыв в глубину. Схема второго варианта прорыва рисовалась несколько иначе: подвижные соединения противником не резервируются в начальном периоде операции, а бросаются вперед и разрушают оборону противника (см. материалы Военного совещания, стр. 30-32 и СО).

Как видно будет из дальнейшего, наши предположения о характере начального периода войны основывались на вероятности наступления противника по первому варианту, когда главный удар наносит пехота противника с артиллерией, а не с танками.

Схема ликвидации прорыва противника представлялась так: на флангах продвигающегося противника сосредоточиваются резервы нашей обороны, которые затем обязательно фланговыми ударами «под основание клина» громят прорвавшегося противника. Причем не только контрудары, но и контратаки мыслились только как фланговые по отношению к противнику – «Оборона, соединенная с наступательными действиями или с последующим переходом в наступление, особенно во фланг ослабленного противника, может привести к его полному поражению» (ст. 222, ПУ – 36).

Такой способ, когда все силы обороны сосредоточиваются против острия клина наступающего противника1) с задачей вначале огнем с позиций (то есть с места) во что бы то ни стало задержать продвижение прорвавшегося противника, считался невыгодным и пассивным.

Последние данные разведки накануне войны

Сосредоточение войск противника вблизи нашей границы производилось в течение мая и июня на всем фронте предполагаемого наступления. Полеты самолетов вдоль границы производились непрерывно, причем вражеские летчики часто нарушали воздушное пространство на нашей территории. Некоторые командиры соединений, будучи строго «предупреждены» о недопущении инцидентов на границе,

1) Курский вариант обороны 1943 г.

С. 39

даже не считали себя вправе распорядиться постановкой своих зенитных дивизионов на огневые позиции, опасаясь вызвать тем самым дипломатический конфликт. Так, Военный совет 6-й армии 18 июня спрашивал разрешения округа поставить зенитную батарею на огневую позицию в районе Рава-Русская1).

Разведывательные сводки штабов погранвойск поступали в штабы корпусов, армий и округов регулярно. По некоторым из них можно сегодня с точностью по дням проследить, как шло сосредоточение и развертывание немецких и румынских дивизий. Так, в штабе 2-го кавалерийского корпуса Одесского округа за 2-3 дня до начала войны имелись сообщения пограничной разведки о том, что противник на румыно-советской границе не только сосредоточил войска и поставил артиллерию на позиции, но и производит отселение мирных жителей из сел и деревень, вошедших в зону исходного положения войск для наступления.

В ночь на 22 июня вражеские солдаты и офицеры скрытно и бесшумно готовились к атаке. Последние наставления немецким солдатам, записанные в дневнике офицера Шмидта А. (36-й танковый полк), содержали в себе следующее: «21.6 инструктаж о противнике. Русские нам двойной враг, во-первых, как коммунисты, во-вторых, как государство. Русский солдат Жесток. Попавших в плен к русским ожидает жестокое обращение и смерть»2).

Наши войска, не исключая и пограничников, не подозревали о нависшей угрозе и чувствовали себя в условиях мирного времени. В теплую летнюю ночь на 22 июня после вечернего отдыха во многих гарнизонах в казармах и лагерных палатках все, кроме наряда, отошли ко сну. Немецкие наблюдатели в ночь на 22 июня отмечали: «Русские ничего не подозревают, у них горит свет».

В то же время боевая готовность округов оказалась неодинаковой. Одесский военный округ по инициативе начальника штаба генерал-майора Захарова М. В. успел изготовиться сравнительно быстрее и лучше, нежели Киевский округ. Уже 20 июня штаб округа (будущий штаб 9-й армии) находился в Тирасполе, установив надежное управление войсками.

При первых признаках опасности внезапного нападения начальник штаба Одесского военного округа с разрешения командующего войсками отдал приказание в 23.00 21 июня о приведении войск в боевую готовность. К началу артиллерийского обстрела противником войска ОдВО, расположенные вблизи границы, в основном уже заканчивали сбор по тревоге в указанных пунктах.

1) Архив МО СССР, дело оп. отд. ЮЗФ, оп. 9776/83сс, л. 27.

2) Архив МО СССР, дело оп. отд. ЮЗФ, оп. 9776/83сс, л. 20.

С.40

В 1.00-2.00 22.6 в войска КОВО и ОдВО поступило распоряжение Наркома обороны такого неопределенного содержания: «22- 23 июня возможно провокационное наступление немецких войск. Войскам округа на провокации не поддаваться, границу не переходить. Авиации границу не перелетать» 1). Распоряжение это дезориентировало наши войска и обрекало их на пассивность в первые часы войны.

И, наконец, в 2 часа 30 минут 22 июня, за 45 минут до атаки противника из Москвы в штабы округов поступила телеграмма Народного комиссара обороны, требовавшая принятия немедленных мер по боеготовности войск1). В это время штаб Киевского округа также успел выехать на свой командный пункт в Тернополь, куда он прибыл только в 5 часов утр, 22 июня. 2).

Таким образом, в ночь на 22 июня штабы приграничных частей войск Одесского округа были значительно ранее ориентированы в отношении угрозы войны, нежели штабы приграничных частей Киевского округа.

В Москве на базе управления и штаба МВО приступлено было к формированию управления Южного фронта, прибытие которого в Винницу намечалось на 25 июня.

1) Архив МО СССР, дело оп. отд. ЮЗФ, оп. 9776сс, д 83. Эта телеграмма имеет следующие отметки: принята на узле связи в 2 4. 30 м. 22.6; поступила в шифр отд. в 7 ч. 45 м. 22.6; расшифрована в 12 ч. 35 м. 22.6, то есть через 9 часов с момента начала войны.

2) Архив МО СССР, ф. ПУ ЮЗФ, оп. 5272с, д. 1, л. 7.

С.41

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРИГРАНИЧНОЕ СРАЖЕНИЕ В ПОЛОСЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 22 – 30 ИЮНЯ

(Схема 5)

Первый день сражения в полосе Юго-Западного фронта

Приграничное сражение в полосе Юго-Западного фронта на всем фронте началось в 3 часа 15 минут 22 июня артиллерий и авиационным налетом противника по расположению советских войск и по аэродромам (на советско-венгерской границе было спокойно). Первыми вступили в бой приграничные войска, а затем войска укрепленных районов.